Introduction : Les ambulanciers, une profession à haut risque

L'importance d'un suivi préventif chez les ambulanciers ne peut être sous-estimée face aux données alarmantes révélant que ces professionnels de la santé subissent un taux de blessures de 545.6 par 10 000 personnes, soit plus de quatre fois supérieur à la moyenne nationale de tous les travailleurs américains (Maguire et al., 2023). Ces héros du quotidien qui répondent à 40 millions d'appels d'urgence annuellement paient un tribut physique considérable pour sauver des vies.

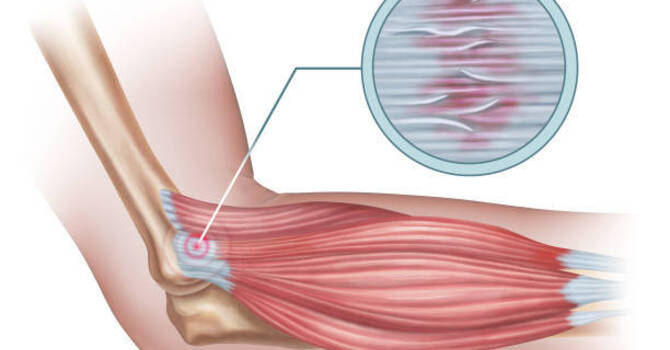

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) dominent le tableau des blessures professionnelles chez les ambulanciers, avec 100% des participants d'une étude jordanienne rapportant des douleurs musculo-squelettiques dans au moins une région corporelle au cours des 12 derniers mois. La lombalgie affecte spécifiquement 70.8% des ambulanciers, suivie des douleurs cervicales (57.9%), dorsales hautes (53.8%), genoux (52.2%) et épaules (52%) (Nazzal et al., 2024).

Cette réalité clinique démontre l'urgence d'implémenter des stratégies préventives incluant exercices spécifiques de renforcement et d'étirement, soins chiropratiques réguliers, ajustements biomécaniques et entraînement Spécifik personnalisé pour préserver la santé musculo-squelettique de ces professionnels essentiels.

Portrait épidémiologique des blessures chez les ambulanciers

Prévalence alarmante des troubles musculo-squelettiques

Les recherches documentent consistemment des taux de prévalence exceptionnellement élevés de TMS parmi les ambulanciers. Une revue narrative comprehensive révèle que la prévalence annuelle de lombalgie varie entre 30% et 66%, et celle des blessures et contusions dorsales entre 4% et 43% (Friedenberg et al., 2022). Au Canada spécifiquement, 44.1% des ambulanciers rapportent des douleurs chroniques, dont 28.9% localisées au bas du dos, 21.5% à l'épaule, 18.1% au cou et 15% aux jambes (Yazdani, 2021).

Ces chiffres surpassent largement ceux observés dans d'autres professions de santé. Les ambulanciers présentent un taux de blessures au dos sept fois supérieur à la moyenne nationale, des blessures liées à la violence six fois plus élevées, et des blessures liées au transport 3.6 fois supérieures (Maguire et al., 2023). Cette épidémiologie souligne l'urgence d'interventions préventives ciblées.

Types et mécanismes de blessures prédominants

L'analyse des mécanismes de blessure révèle que les mouvements corporels représentent l'événement traumatique le plus fréquent, avec une moyenne annuelle de 4 234 blessures de surexertion et réaction corporelle (Maguire et al., 2023). Les activités causales incluent principalement le transport et manipulation de patients (47.37% des lombalgies surviennent après soulèvement et transport d'objets lourds ou de patients), le levage et l'abaissement répétitifs des civières manuelles, le chargement et déchargement des civières dans les ambulances, et les postures contraignantes dans des espaces confinés.

Lavender et al. ont identifié que les tâches les plus biomécaniquement dangereuses impliquent tirer un patient du lit vers la civière, initier la descente d'escaliers avec une civière, et soulever un patient sur une planche dorsale depuis le sol. Ces activités génèrent des charges compressives et de cisaillement excessives sur la colonne vertébrale, particulièrement en présence de flexion, rotation et charges asymétriques simultanées.

Facteurs aggravants et populations vulnérables

Certaines sous-populations d'ambulanciers présentent des vulnérabilités accrues. Les femmes, représentant environ 33% de la population ambulancière, affichent un taux de blessures 50% supérieur aux hommes (Maguire et al., 2023). Les travailleurs de plus de 40 ans comptent pour la majorité des blessures de mouvement corporel, possiblement en raison de la nature cumulative des TMS résultant de levages lourds répétitifs, exertions forcées et postures contraignantes prolongées.

Les facteurs contributifs identifiés incluent l'insatisfaction professionnelle (p = 0.04), le stress psychologique lié au travail, la fatigue due au surmenage (p = 0.01), l'indice de masse corporelle élevé (p = 0.001) et l'expérience professionnelle prolongée (p = 0.025) (Adib-Hajbaghery & Zohrehea, 2013). Cette constellation de facteurs biopsychosociaux nécessite une approche préventive holistique.

L'importance des exercices spécifiques de prévention

Renforcement musculaire ciblé

Les exercices de renforcement musculaire constituent une stratégie préventive fondamentale pour les ambulanciers. Le renforcement ciblé vise plusieurs objectifs : développer la force des muscles stabilisateurs profonds de la colonne vertébrale (multifides, transverse de l'abdomen), augmenter l'endurance des muscles posturaux permettant le maintien de positions neutres durant les tâches prolongées, renforcer les muscles des membres inférieurs pour optimiser la mécanique de levage, et améliorer la force de préhension et la stabilité scapulaire pour le transport d'équipement.

Des programmes de renforcement ciblé démontrent leur efficacité dans la réduction des TMS. Les exercices recommandés incluent les planches abdominales et leurs variations, les exercices de stabilisation lombaire (bird dog, dead bug), les squats et deadlifts avec technique appropriée simulant les levages professionnels, et les exercices de rangée et de rétraction scapulaire pour les épaules.

La prescription d'exercices devrait être individualisée selon l'évaluation fonctionnelle de chaque ambulancier, progressant graduellement en complexité et charge pour optimiser les adaptations neuromusculaires tout en minimisant le risque de blessure durant l'entraînement lui-même.

Flexibilité et mobilité articulaire

La flexibilité et la mobilité articulaire optimales permettent aux ambulanciers d'adopter des postures plus sécuritaires durant les manipulations de patients et d'équipement. Les restrictions de mobilité thoracique, de flexion de hanche ou de dorsiflexion de cheville forcent des compensations biomécaniques augmentant le stress sur des structures vulnérables comme la colonne lombaire.

Les programmes d'étirement devraient cibler les ischio-jambiers, fléchisseurs de hanche, muscles pectoraux, muscles du cou (trapèze supérieur, élévateurs de la scapula) et la chaîne postérieure globale. Les techniques d'auto-mobilisation incluant le foam rolling et les étirements dynamiques avant le travail, complétés par des étirements statiques en fin de quart, optimisent la préparation tissulaire et facilitent la récupération.

Exercices proprioceptifs et d'équilibre

L'entraînement proprioceptif améliore le contrôle neuromusculaire et la réactivité posturale, réduisant le risque de blessures lors de déséquilibres ou de surfaces instables fréquemment rencontrées sur les scènes d'urgence. Les exercices sur surfaces instables (coussins d'équilibre, planches oscillantes), les exercices en appui unipodal avec perturbations, et les mouvements fonctionnels combinant équilibre et charge améliorent la stabilité dynamique.

Cette dimension de l'entraînement s'avère particulièrement pertinente pour les ambulanciers qui doivent maintenir contrôle et stabilité tout en portant charges et patients dans des environnements imprévisibles incluant escaliers, surfaces glissantes et espaces confinés.

Les soins chiropratiques comme pilier préventif

Optimisation de la fonction biomécanique vertébrale

Les soins chiropratiques jouent un rôle central dans la prévention des TMS chez les ambulanciers en optimisant la fonction biomécanique de la colonne vertébrale. Les dysfonctions articulaires vertébrales, appelées dans notre jargon les subluxations chiropratiques, génèrent des restrictions de mobilité segmentaire, des afférences proprioceptives aberrantes, des patterns d'activation musculaire altérés et des compensations posturales régionales et globales.

Les ajustements chiropratiques restaurent la mobilité articulaire normale, normalisent les entrées proprioceptives vers le système nerveux central, améliorent le contrôle moteur et la coordination, et réduisent la nociception (signaux de douleur) périphérique et centrale. Ces effets neurophysiologiques créent un environnement optimal pour la fonction musculo-squelettique durant les demandes physiques élevées du travail ambulancier.

Gestion précoce des micro-traumatismes

Les ambulanciers accumulent quotidiennement des micro-traumatismes résultant de levages répétitifs, postures contraignantes et vibrations du transport. Bien que chaque événement individuel semble mineur, leur accumulation génère progressivement des dysfonctions articulaires, des tensions musculaires chroniques et éventuellement des pathologies tissulaires.

Les soins chiropratiques préventifs réguliers identifient et corrigent ces dysfonctions émergentes avant qu'elles ne progressent vers des conditions symptomatiques limitantes nécessitant arrêts de travail. Cette approche proactive s'avère significativement plus coût-efficace que la gestion réactive de blessures établies, tant pour l'ambulancier individuellement que pour les services d'urgence organisationnels.

Éducation ergonomique et modification comportementale

Les chiropraticiens fournissent expertise précieuse en biomécanique fonctionnelle et ergonomie occupationnelle. L'analyse des patterns de mouvement spécifiques au travail ambulancier permet d'identifier les compensations dysfonctionnelles et d'enseigner des stratégies de mouvement optimisées réduisant le stress mécanique.

Cette dimension éducative des soins chiropratiques autonomise les ambulanciers à devenir acteurs de leur propre prévention en appliquant consciemment les principes biomécaniques dans leurs activités professionnelles quotidiennes. L'intégration de techniques correctes devient progressivement automatique par la répétition consciente et le feedback professionnel continu.

Les ajustements chiropratiques spécifiques

Correction des dysfonctions cervicales

Les ajustements cervicaux s'avèrent particulièrement pertinents pour les ambulanciers qui adoptent fréquemment des postures en flexion cervicale lors des soins aux patients dans des espaces confinés. Ces postures génèrent surcharge des structures cervicales postérieures, restrictions articulaires facettaires et compressions des tissus mous.

Les ajustements cervicaux restaurent la mobilité segmentaire, réduisent la tension musculaire paravertébrale, améliorent la proprioception cervicale (crucial pour l'équilibre et la coordination) et diminuent les céphalées cervicogéniques fréquentes chez cette population. Les techniques utilisées varient selon l'anatomie individuelle et les préférences du patient, des manipulations manuelles traditionnelles aux mobilisations instrumentales douces.

Optimisation de la région thoracolombaire

La région thoracolombaire supporte les charges mécaniques les plus importantes durant les levages et transports. Les ajustements thoraciques et lombaires adressent les restrictions segmentaires qui compromettent la distribution optimale des forces à travers la colonne vertébrale, créant des surcharges localisées prédisposant aux blessures.

L'optimisation de la jonction thoracolombaire s'avère particulièrement critique car cette région de transition entre la colonne thoracique relativement rigide et la colonne lombaire mobile constitue un site fréquent de dysfonction et de douleur. Les ajustements dans cette région restaurent la coordination interrégionale essentielle pour les mouvements complexes de levage et rotation.

Gestion des dysfonctions pelviennes et des extrémités

Au-delà de la colonne vertébrale, les ajustements des articulations pelviennes (sacro-iliaques) et des extrémités inférieures (hanches, genoux, chevilles) optimisent la biomécanique globale de levage. Les dysfonctions pelviennes altèrent les patterns de recrutement musculaire durant les squats et deadlifts, augmentant le stress lombaire compensatoire.

Les ajustements des extrémités supérieures (épaules, coudes, poignets) s'avèrent également pertinents pour les ambulanciers portant fréquemment équipement lourd et manipulant civières. L'optimisation de la biomécanique scapulothoracique et glénohumérale prévient les tendinopathies d'épaule et les syndromes de conflit sous-acromial communs dans cette population.

L'entraînement Spécifik pour ambulanciers

Évaluation comprehensive initiale

L'entraînement Spécifik débute par une évaluation comprehensive identifiant les déficits fonctionnels, déséquilibres musculaires, restrictions de mobilité et compensations biomécaniques spécifiques à chaque ambulancier. Cette évaluation intègre tests de force musculaire segmentaire, mesures d'amplitude de mouvement articulaire, assessment des patterns de mouvement fonctionnels (squat, hip hinge, poussée, tirage), et évaluation de la stabilité core et de l'équilibre dynamique.

Cette caractérisation fonctionnelle individualised guide le développement de programmes d'entraînement personnalisés adressant précisément les vulnérabilités identifiées plutôt que d'appliquer des protocoles génériques. L'équipe interdisciplinaire de Spécifik Performance Gatineau, incluant chiropraticiens, kinésiologues et physiothérapeutes, collabore pour créer des plans intégrés optimisant la prévention.

Programmes d'entraînement simulant les demandes professionnelles

L'entraînement Spécifik incorpore des exercices simulant spécifiquement les demandes biomécaniques du travail ambulancier. Les deadlifts et leurs variations reproduisent les levages depuis le sol, les farmer's carries simulent le transport d'équipement lourd, les exercices de rotation avec charge préparent aux transferts de patients, et les mouvements en espaces contraints développent le contrôle dans les positions inhabituelles.

Cette spécificité de l'entraînement facilite le transfert des adaptations neuromusculaires vers les tâches professionnelles réelles. Le principe de spécificité stipule que les adaptations sont maximales lorsque l'entraînement reproduit fidèlement les demandes de la tâche cible, rendant cet entraînement fonctionnel particulièrement efficace pour la prévention des blessures professionnelles.

Périodisation et progression adaptative

L'entraînement Spécifik utilise des principes de périodisation pour optimiser les adaptations tout en minimisant les risques de surentraînement et de blessure. La progression graduelle de volume (nombre total de répétitions), d'intensité (charge soulevée) et de complexité (intégration de patterns multi-articulaires) permet l'adaptation tissulaire progressive sans dépasser les capacités actuelles.

Les réévaluations périodiques mesurent objectivement les progrès, célèbrent les accomplissements et ajustent les programmes selon l'évolution fonctionnelle. Cette approche dynamique maintient l'engagement des ambulanciers et assure que l'entraînement demeure optimalement stimulant sans devenir contre-productif.

Approche interdisciplinaire Spécifik Performance

Synergie chiropratique-kinésiologie-physiothérapie

L'approche de Spécifik Performance reconnaît que la prévention optimale des TMS chez les ambulanciers nécessite l'intégration de multiples expertises complémentaires. Les chiropraticiens optimisent la fonction biomécanique vertébrale et articulaire par les ajustements, les kinésiologues développent des programmes d'entraînement fonctionnel personnalisés, les physiothérapeutes adressent les déficits spécifiques de mobilité et de contrôle moteur, et les massothérapeutes facilitent la récupération tissulaire et gèrent les tensions musculaires chroniques.

Cette coordination interdisciplinaire sous un même toit à Gatineau facilite la communication fluide entre praticiens, assure la cohérence des interventions et optimise l'efficience du parcours préventif pour l'ambulancier. Plutôt que de naviguer séparément multiples systèmes avec messages potentiellement contradictoires, l'ambulancier reçoit un plan intégré où chaque modalité supporte et complète les autres.

Programmes préventifs organisationnels

Au-delà des interventions individuelles, Spécifik Performance collabore avec différente entreprise pour développer des programmes préventifs organisationnels. Ces initiatives incluent ateliers éducatifs sur la biomécanique de levage sécuritaire, séances d'étirement et d'échauffement pré-quart dirigées, cliniques de dépistage identifiant précocement les dysfonctions émergentes, et création de circuits d'entraînement pouvant être effectués à vos bureaux. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.

Cette approche systémique reconnaît que l'optimisation de la santé des ambulanciers nécessite non seulement interventions cliniques individuelles mais également création d'une culture organisationnelle valorisant la prévention et fournissant ressources et temps pour son implémentation.

Support pour le retour au travail post-blessure

Lorsque des blessures surviennent malgré les efforts préventifs, Spécifik Performance facilite le retour au travail optimal par des programmes de réhabilitation progressive. Ces programmes intègrent traitement des tissus blessés, restauration de la fonction perdue, reconditionnement graduel aux demandes professionnelles et coordination avec les employeurs pour accommodations temporaires si nécessaires.

Cette continuité de soins de la prévention à la réhabilitation au retour au travail assure que les ambulanciers blessés reçoivent support comprehensive tout au long de leur parcours de récupération, optimisant les chances de retour complet à leurs fonctions sans limitations persistantes ou risque de récidive élevé.

Conseils pratiques pour ambulanciers

Échauffement dynamique avant chaque quart

Effectuez systématiquement un échauffement dynamique de 5 à 10 minutes avant chaque quart de travail. Cet échauffement devrait inclure mobilisations articulaires progressives de toutes les régions principales (cou, épaules, colonne thoracique et lombaire, hanches, genoux, chevilles), activation légère des muscles core et des membres inférieurs, et mouvements fonctionnels simulant les patterns de votre travail.

Cet échauffement augmente la température tissulaire, améliore la viscosité du liquide synovial articulaire, optimise la préparation neuromusculaire et réduit significativement le risque de blessures durant les premières heures du quart quand les tissus sont encore "froids" et moins résilients.

Micro-pauses actives durant le quart

Intégrez des micro-pauses actives de 30 à 60 secondes toutes les heures durant les périodes d'attente. Ces pauses incluent étirements légers des régions tendant à se raidir (cou, épaules, bas du dos), mouvements opposés aux postures de travail dominantes (extensions cervicales et thoraciques si vous travaillez souvent en flexion), et exercices de respiration diaphragmatique pour gérer le stress physiologique.

Ces interruptions brèves mais régulières préviennent l'accumulation de fatigue tissulaire et maintiennent la fonction neuromuscul

aire optimale tout au long du quart, particulièrement durant les longues périodes d'inactivité où les muscles tendent à se raidir en positions statiques.

Application des principes biomécaniques de levage

Appliquez consciemment les principes de mécanique corporelle lors de chaque levage : positionnez-vous près de la charge, maintenez la colonne en position neutre (courbures naturelles préservées), initiez le mouvement par flexion des hanches et genoux plutôt que flexion lombaire, utilisez la force des jambes pour générer le mouvement de levage, maintenez la charge près du corps durant tout le mouvement, évitez les rotations simultanées au levage (pivotez avec les pieds), et sollicitez assistance pour charges dépassant vos capacités.

Bien que ces principes semblent évidents théoriquement, leur application consistante dans les contextes d'urgence stressants nécessite pratique délibérée jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Les programmes d'entraînement Spécifik renforcent ces patterns moteurs par répétition dans des environnements contrôlés.

Conclusion : Investir dans la santé des ambulanciers pour préserver nos héros

L'importance d'un suivi préventif chez les ambulanciers transcende la simple réduction des blessures professionnelles pour englober la préservation de la capacité de ces professionnels essentiels à continuer de sauver des vies tout au long de carrières longues et épanouissantes. Les données épidémiologiques révèlent sans équivoque que les ambulanciers subissent des taux de TMS alarmants, quatre fois supérieurs à la moyenne nationale, générant souffrance personnelle, coûts économiques substantiels et potentiellement compromission de la qualité des soins d'urgence fournis.

Les exercices spécifiques de renforcement, flexibilité et proprioception créent la résilience musculo-squelettique nécessaire pour tolérer les demandes physiques exceptionnelles du travail ambulancier. Les soins chiropratiques réguliers optimisent la fonction biomécanique vertébrale, identifient et corrigent précocement les dysfonctions émergentes avant leur progression symptomatique. Les ajustements chiropratiques ciblés restaurent la mobilité articulaire et normalisent les patterns neuromusculaires compromis par les micro-traumatismes cumulatifs. L'entraînement Spécifik personnalisé développe systématiquement les capacités fonctionnelles spécifiques aux demandes professionnelles par des programmes progressifs individualisés.

L'approche interdisciplinaire de Spécifik Performance Gatineau intègre ces modalités complémentaires dans des programmes préventifs cohérents et holistiques adressant toutes les dimensions de la santé musculo-squelettique des ambulanciers. Cette synergie thérapeutique génère des résultats supérieurs à ceux obtenus par des interventions isolées, optimisant véritablement la prévention.

Car après tout, n'est-ce pas notre responsabilité collective de protéger la santé de ceux qui consacrent leurs vies à protéger les nôtres, en leur fournissant l'expertise interdisciplinaire, les programmes préventifs et le support continu nécessaires pour qu'ils puissent poursuivre leur noble mission durant des décennies de service dévoué et sans douleur ?

Questions FAQ

Q1 : Quelle est la fréquence idéale des soins chiropratiques préventifs pour un ambulancier ?

R1 : La fréquence optimale varie selon les facteurs individuels, mais généralement des ajustements bi-hebdomadaires à mensuels durant les périodes actives maintiennent la fonction optimale. Une évaluation à Spécifik Performance déterminera votre protocole personnalisé.

Q2 : Quels exercices puis-je faire durant mes quarts de travail pour prévenir les blessures ?

R2 : Effectuez des micro-pauses actives incluant extensions cervicales et thoraciques, étirements des fléchisseurs de hanche, rotations thoraciques et exercices de respiration diaphragmatique. Ces mouvements prennent 30-60 secondes et préviennent l'accumulation de tension.

Q3 : Les soins préventifs peuvent-ils vraiment réduire mon risque de blessure au travail ?

R3 : Oui, les recherches démontrent que l'implémentation d'équipement ergonomique et de programmes préventifs réduit les blessures musculo-squelettiques de plus de 20% chez les ambulanciers. La prévention s'avère significativement plus coût-efficace que la réhabilitation post-blessure.

Q4 : Que faire si je ressens déjà des douleurs musculo-squelettiques chroniques ?

R4 : Consultez rapidement l'équipe de Spécifik Performance pour évaluation comprehensive. L'intervention précoce prévient la progression vers la chronicisation et optimise les chances de résolution complète avec traitement approprié.

Q5 : Comment Spécifik Performance adapte-t-elle les programmes aux horaires irréguliers des ambulanciers ?

R5 : Nous offrons flexibilité de rendez-vous incluant heures étendues, développons des programmes d'exercices pouvant être effectués dans les casernes, et fournissons support continu par communication électronique entre visites.

Références

Adib-Hajbaghery, M., & Zohrehea, J. (2013). Back pain among paramedics: A pilot study. Nursing and Midwifery Studies, 2(4), 7-9.

Friedenberg, R., et al. (2022). Work-related musculoskeletal disorders and injuries among emergency medical technicians and paramedics: A comprehensive narrative review. Archives of Environmental & Occupational Health, 77(1), 9-17.

Maguire, B. J., et al. (2023). Occupational injuries and illnesses among paramedicine clinicians in the United States, 2010-2020. Prehospital Emergency Care, 27(5), 571-581.

Nazzal, M. S., et al. (2024). Work-related musculoskeletal disorders and associated factors among emergency medical services personnel in Jordan. BMJ Open, 14(4), e078601.

Reichard, A. A., et al. (2017). Occupational injuries and exposures among emergency medical services workers. Prehospital Emergency Care, 21(4), 420-431.

Yazdani, A. (2021). Prevention of musculoskeletal disorders among paramedics. Paramedics Connecting Through Applied Research, Justice Institute of British Columbia

--

Disclaimer

Avertissement Important : Cet article est fourni à des fins éducatives et informatives uniquement et ne constitue en aucun cas un avis médical, un diagnostic ou un traitement médical personnalisé.