Introduction : La thermothérapie, une stratégie thérapeutique millénaire validée par la science moderne

La thermothérapie représente l'application thérapeutique de températures extrêmes pour améliorer la santé, la performance physique et la récupération musculaire. Cette approche holistique combine deux modalités complémentaires distinctes : la chaleur pour favoriser la détente profonde et générer les bénéfices cardiovasculaires, et le froid pour améliorer la fonction cognitive et accélérer la récupération musculaire efficacement.

Les données scientifiques contemporaines valident impressionnamment cette pratique thérapeutique ancienne. Les hommes utilisant le sauna quatre à sept fois hebdomadairement réduisent leur mortalité cardiovasculaire de 51% comparativement à ceux l'utilisant une seule fois par semaine (Laukkanen et al., 2015). L'immersion en eau froide à 14°C génère une augmentation spectaculaire de dopamine jusqu'à 250% et de noradrénaline jusqu'à 530%, des effets qui persistent plusieurs heures après l'exposition et réduisent significativement l'anxiété et la dépression cliniquement mesurables.

Cet article explore systématiquement l'exposition au froid et ses mécanismes physiologiques fascinants, les protocoles optimaux du cold plunge, les avantages cardiovasculaires et métaboliques substantiels du sauna, la durée appropriée pour chaque modalité thérapeutique et les précautions essentielles pour une pratique sécuritaire efficace. Cette connaissance approfondie permet d'intégrer efficacement la thermothérapie dans votre routine de santé globale et durable.

Comprendre l'exposition au froid : mécanismes physiologiques et adaptations corporelles

La cascade précise de réponses à l'immersion froide

L'exposition au froid initie une réaction physiologique complexe et précise orchestrée par l'hypothalamus pour maintenir l'homéostasie thermique. La vasoconstriction cutanée représente la première réponse immédiate : les vaisseaux sanguins périphériques se contractent vigoureusement et rapidement, réduisant le flux sanguin cutané jusqu'à 90% pour préserver la chaleur corporelle centrale précieuse.

Simultanément, le métabolisme s'accélère dramatiquement pour générer chaleur interne. Le corps active deux mécanismes distincts de production thermique : la thermogenèse frissonnante produite par les contractions musculaires involontaires et la thermogenèse non frissonnante générée par l'oxydation des graisses brunes spécialisées. Les études métaboliques rigoureuses mesurent des augmentations métaboliques jusqu'à 350% durant l'immersion froide aiguë.

Cette activation métabolique intense, bien que temporaire et brève, stimule progressivement la production de graisse brune avec les expositions répétées et régulières. La graisse brune s'active spécifiquement en réponse au froid pour générer chaleur corporelle, et plus vous la sollicitez régulièrement, plus votre corps en produit naturellement. Cette adaptation physiologique explique pourquoi l'exposition froide régulière améliore significativement la régulation glycémique et augmente le métabolisme basal à long terme.

Les changements neuroendocrines spectaculaires et mesurables

L'immersion en eau froide à 14-15°C stimule une libération massive et rapide de catécholamines essentielles. La dopamine augmente jusqu'à 250% et la noradrénaline jusqu'à 530%, ces concentrations élevées se maintenant plusieurs heures complètes après la sortie de l'eau froide.

La dopamine joue un rôle crucial et bien documenté dans la motivation, le plaisir et la concentration mentale. L'augmentation spectaculaire observée explique directement pourquoi les pratiquants réguliers rapportent des améliorations substantielles d'humeur, une augmentation notable de vigilance et une meilleure clarté mentale durant les heures suivant l'immersion.

La noradrénaline affecte directement l'attention, la mémoire et la réponse au stress aigu. Cette augmentation catécholaminergique contribue aux bénéfices cognitifs robustes et documentés chez les utilisateurs réguliers du cold plunge. Une étude comparative impliquant des nageurs océaniques et des observateurs rivageains révèle que seuls les nageurs immergés améliorent significativement tous les paramètres mesurables d'humeur : diminutions de dépression (p < 0.05), diminutions de fatigue, diminutions de colère et diminutions de tension, plus augmentations marquées de vigueur et d'estime de soi.

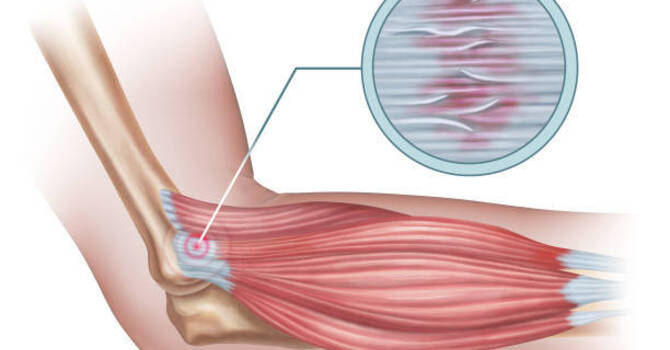

Mécanismes anti-inflammatoires puissants et récupération accélérée

Le froid génère des effets anti-inflammatoires puissants via la vasoconstriction qui limite efficacement l'accumulation de fluides tissulaires (œdème) et ralentit l'activité métabolique locale considérablement. Les biomarqueurs inflammatoires importants comme la créatine kinase et la protéine C-réactive diminuent significativement après l'immersion froide post-exercice intense.

Les muscles endommagés par exercice intense libèrent ces protéines de stress dans la circulation. Réduire ces niveaux élevés accélère la sensation subjective de récupération et améliore la fonction musculaire perçue objectivement. Une méta-analyse rigoureuse révèle que l'immersion froide réduit efficacement les douleurs musculaires différées connues sous l'acronyme DOMS et améliore la capacité fonctionnelle mesurée dans les 24-72 heures suivant l'exercice.

Paradoxalement, après la vasoconstriction initiale qui dure environ 10 minutes, survient une vasodilatation secondaire réflexe compensatoire. Le corps génère cette alternance vasculaire pour prévenir les dommages tissulaires hypoxiques sérieux. Ce mécanisme crée un véritable "pompage vasculaire" efficace qui facilite l'élimination des métabolites inflammatoires accumulés et l'approvisionnement rapide en nutriments réparateurs.

Le cold plunge : protocoles pratiques et résultats scientifiques

Paramètres critiques de température et durée d'exposition

Le cold plunge efficace nécessite une température située entre 10-15°C pour générer les bénéfices physiologiques substantiels sans produire de risques excessifs préoccupants. À des températures inférieures à 14°C, même deux minutes complètes d'immersion génèrent les bénéfices mentaux mesurables et significatifs : augmentations documentées de dopamine et noradrénaline mesurables durant les heures suivantes.

Pour obtenir les bénéfices physiques complets incluant la réduction efficace de l'inflammation et l'amélioration substantielle de la récupération, quatre minutes constituent la durée minimale recommandée par les chercheurs. Les athlètes expérimentés et habitués progressent souvent vers 10-15 minutes, bien que cette durée extrême nécessite une adaptation très progressive et une tolérance individuelle confirmée préalablement.

La progression doit être graduée soigneusement et respectueuse des limites personnelles. Les débutants commencent modestement à 30-60 secondes, augmentant de 15-30 secondes par session sur plusieurs semaines d'exposition régulière. Cette approche progressive prépare efficacement votre système nerveux et votre système cardiovasculaire tout en maximisant l'adhérence à long terme. Forcer prématurément la durée crée des expériences négatives qui découragent la poursuite durable.

Applications concrètes pour les athlètes de performance

Les athlètes utilisent le cold plunge principalement pour accélérer la récupération musculaire après les entraînements intenses ou les compétitions exigeantes. Les recherches scientifiques rigoureuses démontrent que l'immersion froide effectuée immédiatement après l'exercice intense diminue efficacement les DOMS de façon mesurable à 24, 48 et 72 heures comparativement à la récupération passive complète.

Une étude impliquant des athlètes de force révèle que le groupe effectuant l'immersion froide présentait une puissance musculaire significativement supérieure 24 heures après l'exercice intense. Cet avantage mesurable s'avère crucial pour les athlètes devant performer fréquemment ou entrant en compétitions rapprochées chronologiquement.

Cependant, le timing stratégique par rapport à l'entraînement de force nécessite une prudence considérée. L'immersion froide immédiate après l'entraînement de force peut potentiellement atténuer les adaptations musculaires à long terme en supprimant l'inflammation initiale nécessaire aux processus de réparation et d'hypertrophie. Certains experts recommandent un délai stratégique de 4-6 heures entre l'entraînement de force et l'immersion froide pour préserver les adaptations musculaires tout en bénéficiant simultanément de récupération accélérée.

Développement de résilience mentale et maîtrise du stress

Au-delà des bénéfices physiques objectifs mesurables, le cold plunge développe une résilience mentale remarquable et une maîtrise du stress impressionnante. L'exposition volontaire à l'inconfort contrôlé et sécuritaire crée un laboratoire efficace pour pratiquer la régulation émotionnelle et la régulation respiratoire consciente sous stress physiologique aigu.

Cette pratique délibérée et répétée renforce directement et mesurables la capacité à rester calme et concentré durant les situations stressantes réelles et imprévisibles. Les pratiquants réguliers rapportent des améliorations substantielles d'humeur générale, des diminutions importantes d'anxiété chronique et une augmentation significative de la sensation de maîtrise personnelle et de confiance globale.

Ces bénéfices psychologiques résultent non seulement de l'augmentation catécholaminergique documentée mais également du développement direct de confiance personnelle provenant de la confrontation répétée volontaire avec l'inconfort thermique intense. Vous apprenez progressivement que vous pouvez tolérer l'inconfort intense, apprentissage qui généralise effectivement à d'autres domaines importants de la vie quotidienne.

Le sauna : thermothérapie par la chaleur thérapeutique

Conditions optimales et types de saunas disponibles

Le sauna traditionnel finlandais, source des données scientifiques les plus robustes et fiables, opère à des températures de 80-90°C avec une humidité relative basse de 10-20%. Cette chaleur sèche caractéristique permet une évaporation efficace et progressive de la transpiration corporelle, le mécanisme primaire par lequel le corps se refroidit en situation de chaleur extrême.

Les saunas humides opèrent à des températures de 70-100°C avec une humidité relative dépassant 50%. Ils augmentent la charge thermique perçue en réduisant efficacement l'efficacité de l'évaporation transpiratoire, intensifiant ainsi le stimulus physiologique global. Les sessions typiques durent 10-20 minutes, souvent répétées 2-3 fois séparées par des refroidissements naturels de quelques minutes.

La fréquence optimale pour obtenir les bénéfices cardiovasculaires maximaux est de 4-7 sessions hebdomadairement selon l'étude prospective finlandaise de long terme mentionnée précédemment. Cette relation dose-réponse claire démontre que la consistance génère les bénéfices cumulatifs substantiels bien au-delà d'une simple relaxation temporaire superficielle.

Bénéfices cardiovasculaires exceptionnels et documentés

Les avantages cardiovasculaires du sauna sont documentés de façon remarquablement robuste dans la littérature scientifique internationale. L'étude de cohorte finlandaise prospective suivant 2600 hommes durant 15 années révèle que les participants utilisant le sauna 2-3 fois hebdomadairement réduisent la mortalité cardiovasculaire d'environ 30%. Plus remarquablement encore, ceux l'utilisant 4+ fois hebdomadairement réduisent la mortalité cardiovasculaire de 51% (Laukkanen et al., 2015).

Cette relation dose-réponse claire suggère fortement des mécanismes causals plutôt qu'une simple association statistique artificielle. Les participants réduisent également le risque d'hypertension de 47% et présentent des profils lipidiques significativement améliorés mesurables.

Les mécanismes physiologiques sont bien compris et documentés scientifiquement. Durant une session sauna, la fréquence cardiaque augmente jusqu'à 100-150 battements par minute, simulant effectivement l'exercice cardiovasculaire modéré à vigoureux sans produire le stress mécanique sur les articulations. Cela améliore la compliance artérielle progressive, optimise la fonction endothéliale, réduit la rigidité vasculaire chronique et diminue la pression artérielle au repos progressivement.

Protections métaboliques substantielles et neuroprotection cérébrale

Le sauna génère des adaptations métaboliques favorables impressionnantes et mesurables. La sensibilité à l'insuline s'améliore significativement, l'hémoglobine A1C diminue chez les diabétiques et la thermorégulation s'optimise efficacement. Ces bénéfices résultent partiellement de l'expression accrue de protéines de choc thermique (HSP), molécules protectrices facilitant le repliement protéique approprié et les défenses cellulaires contre le stress oxydatif.

Les données de cette même cohorte finlandaise révèlent des réductions de risque de démence de 66% chez les hommes utilisant le sauna 4-7 fois hebdomadairement comparativement à une seule fois hebdomadairement. Cette neuroprotection substantielle s'explique potentiellement par l'augmentation de facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF), la promotion de la neurogenèse hippocampale et la réduction significative d'inflammation cérébrale via l'activation des protéines de choc thermique protectrices.

Thérapie par contraste : combiner intelligemment chaleur et froid

Mécanismes du pompage vasculaire amplifié

La thérapie par contraste alterne intelligemment les expositions à chaleur intense et froid extrême, créant un "pompage vasculaire" amplifié incomparable aux modalités isolées. Un protocole typique inclut 3-4 minutes dans le sauna suivies de 30-60 secondes d'immersion froide, le cycle répété 3-5 fois complètement.

Cette alternance rapide entre la vasodilatation thermique et la vasoconstriction froide génère véritablement une pompe circulatoire efficace et mesurable. Les vaisseaux sanguins se contractent et se dilatent alternativement avec une force considérable, facilitant effectivement l'élimination des métabolites inflammatoires accumulés et l'approvisionnement rapide en nutriments réparateurs vers les zones endommagées.

Les méta-analyses rigoureuses révèlent que la thérapie par contraste génère une analgésie supérieure à la récupération passive dans les 24 heures post-exercice intense. Une étude comparative identifie la compresse chaude comme plus efficace pour le soulagement de la douleur dans les premières 24 heures post-blessure, suivie de la thérapie par contraste, suggérant que l'optimisation temporelle des modalités maximise les bénéfices globaux.

Applications cliniques pratiques et efficaces

Cliniquement, la thérapie par contraste s'utilise pour traiter des conditions incluant l'arthrose, les douleurs musculo-squelettiques chroniques et la récupération post-chirurgicale. La vasodilatation thermique améliore l'extensibilité tissulaire, facilitant les étirements et les mobilisations ultérieures efficaces, tandis que la vasoconstriction froide réduit l'inflammation et l'œdème de façon efficace et rapide.

Pour les athlètes, la thérapie par contraste après les entraînements intenses accélère la récupération perçue et peut améliorer les performances dans les sessions subséquentes. Comme l'immersion froide isolée, le timing stratégique par rapport à l'entraînement de force nécessite une considération attentive pour éviter de compromettre les adaptations musculaires à long terme recherchées.

Durée et fréquence optimales : personnalisation selon les objectifs

Protocoles recommandés par objectif thérapeutique

La durée optimale varie substantiellement selon la modalité utilisée et les objectifs spécifiques poursuivis. Pour l'immersion froide ciblant les bénéfices mentaux exclusivement, deux minutes à une température inférieure à 14°C suffisent pour produire la libération catécholaminergique suffisante. Pour obtenir les bénéfices physiques complets incluant l'amélioration substantielle de la récupération musculaire, quatre minutes constituent le minimum recommandé.

Certains athlètes de haut niveau tolérent 10-15 minutes pour obtenir la récupération maximale post-entraînement. Cette durée extrême nécessite une adaptation très progressive sur plusieurs mois et n'est pas recommandée pour la majorité de la population générale.

Pour le sauna, les sessions de 10-20 minutes à 80-90°C génèrent les bénéfices cardiovasculaires substantiels et la relaxation profonde. Répéter 2-3 sessions séparées par des refroidissements de 5-10 minutes optimise la charge thermique totale sans produire les risques excessifs. La fréquence hebdomadaire de 4-7 sessions génère les bénéfices cardiovasculaires et neuroprotecteurs maximaux selon les données épidémiologiques robustes.

Progression individuelle et adaptation personnalisée

La progression graduelle s'avère cruciale absolument pour la sécurité, la tolérance et l'adhérence à long terme durable. Les débuts modestes avec des expositions brèves (30-60 secondes froid, 5-10 minutes sauna) s'augmentent graduellement selon la tolérance personnelle sur des semaines à mois.

L'écoute attentive des signaux corporels prévient la surstimulation potentiellement néfaste et dangereuse. Un léger inconfort initial s'atténue progressivement avec les expositions répétées et régulières. Cependant, une douleur intense, une sensation de malaise sérieux ou des symptômes anormaux nécessitent un arrêt immédiat et une consultation médicale appropriée.

L'individualisation considère attentivement l'âge, la condition cardiovasculaire actuelle, l'expérience thermique antérieure et les objectifs spécifiques personnels. Les populations vulnérables nécessitent une supervision médicale augmentée et des progressions plus conservatrices.

Précautions essentielles et contre-indications médicales

Populations nécessitant une supervision médicale augmentée

Certaines populations nécessitent des précautions substantielles ou l'évitement complet de la thermothérapie extrême. Les individus avec une maladie cardiovasculaire instable, les arythmies non contrôlées, l'hypertension sévère non traitée ou l'insuffisance cardiaque décompensée devraient consulter un cardiologue qualifié avant l'utilisation du sauna. L'augmentation de la fréquence cardiaque et la redistribution sanguine peuvent potentiellement décompenser ces conditions médicales sérieuses.

Pour l'immersion froide, les personnes avec la maladie de Raynaud documentée, la cryoglobulinémie ou l'hypersensibilité au froid confirmée devraient éviter les expositions extrêmes. Les diabétiques avec la neuropathie périphérique présentent un risque accru d'engelures par la perception thermique diminuée. Les femmes enceintes nécessitent une prudence particulière et une évaluation médicale préalable.

Risques aigus spécifiques et gestion appropriée

Le choc froid représente le risque aigu principal de l'immersion froide extrême et soudaine. Ce phénomène se manifeste par une réponse gasp involontaire, une hyperventilation involontaire et potentiellement une désorientation temporaire. Bien que généralement inoffensif chez les individus sains dans les environnements contrôlés, ce réflexe peut potentiellement générer une inhalation accidentelle d'eau dans les contextes naturels non supervisés.

L'hypothermie constitue un risque réel des expositions froides prolongées ou excessives. Les symptômes incluent les frissons intenses, la confusion progressive, la maladresse et la fatigue extrême. Une température corporelle centrale inférieure à 35°C nécessite une intervention médicale d'urgence immédiate. Limiter la durée selon les recommandations et sortir immédiatement si des symptômes anormaux apparaissent prévient les complications sérieuses.

Interactions médicamenteuses significatives et alcool

Certains médicaments modifient les réponses thermorégulatrices corporelles significativement, augmentant les risques. Les bêta-bloquants réduisent la capacité cardiaque à augmenter la fréquence durant le stress thermique. Les diurétiques combinés à la transpiration sauneuse peuvent potentiellement générer la déshydratation dangereuse et les déséquilibres électrolytiques. Les vasodilatateurs systémiques augmentent le risque d'hypotension orthostatique post-sauna ou post-immersion froide.

L'alcool combiné au sauna constitue une combinaison particulièrement dangereuse à éviter absolument. L'alcool compromet la thermorégulation corporelle normale, augmente la déshydratation et altère le jugement critique. Les données finlandaises révèlent que la consommation alcoolique constitue le facteur contributif majeur des rares décès associés au sauna. Éviter complètement l'alcool avant et durant toute la thermothérapie.

Conseils pratiques pour l'utilisation sécuritaire et efficace

Hydratation abondante et nutrition appropriée

Hydratez-vous abondamment avant, durant et après la thermothérapie, particulièrement le sauna générant les pertes hydriques de 0.5-1.0 kg par session complète. Consommez environ 500 ml d'eau claire 1-2 heures avant la session et réhydratez-vous complètement après. Pour les sessions prolongées ou répétées, les boissons contenant les électrolytes (sodium, potassium) préviennent les déséquilibres dangereux et graves.

Évitez les repas lourds immédiatement avant le sauna. La digestion détourne le flux sanguin vers le tractus gastro-intestinal tandis que le sauna le redirige vers la peau, générant potentiellement les nausées désagréables. Une collation légère 1-2 heures pré-sauna optimise le confort général. Post-thermothérapie, la nutrition appropriée contenant les protéines et les glucides facilite la récupération physiologique optimale.

Contrôle respiratoire conscient et gestion intelligente

Contrôlez consciemment votre respiration durant l'immersion froide pour gérer la réaction gasp involontaire et l'hyperventilation réflexe. Les inspirations nasales profondes lentes et les expirations buccales longues contrôlées activent le système nerveux parasympathique, contrecarrant l'activation sympathique provoquée par le froid.

Cette pratique respiratoire délibérée transforme l'expérience inconfortable en opportunité de développement de la maîtrise physiologique personnelle. Durant le sauna, les respirations profondes régulières optimisent les échanges gazeux et facilitent la véritable relaxation. Si une sensation de vertige ou une nausée anormale apparaît, sortez immédiatement, refroidissez-vous graduellement et réhydratez-vous complètement.

Transitions thermiques graduelles et refroidissement approprié

Effectuez les transitions thermiques graduellement pour minimiser le stress cardiovasculaire potentiel. Post-sauna, évitez l'immersion froide complète immédiate si vous présentez des vulnérabilités cardiovasculaires. Le refroidissement progressif à température ambiante sur 5-10 minutes avant la douche tiède puis légèrement froide s'avère plus sécuritaire.

Post-immersion froide extrême, le réchauffement graduel par les vêtements appropriés et le mouvement léger prévient la vasodilatation réactive excessive. Les douches froides progressives constituent une alternative accessible au cold plunge complet pour les débuts, générant les bénéfices adaptés pour les novices avant la progression vers les immersions complètes.

Conclusion : La thermothérapie comme investissement santé durable et précieux

La thermothérapie, englobant l'exposition volontaire au froid via le cold plunge et l'exposition à la chaleur extrême via le sauna, constitue une modalité thérapeutique puissante soutenue par les données scientifiques exceptionnellement robustes. Les bénéfices cardiovasculaires du sauna incluent les réductions documentées jusqu'à 51% de la mortalité cardiovasculaire et 66% du risque de démence avec l'utilisation fréquente régulière.

L'immersion froide génère les libérations catécholaminergiques substantielles améliorant l'humeur, la cognition et la récupération musculaire de manière mesurable et durable. La durée optimale varie selon la modalité et les objectifs : généralement 2-4 minutes pour l'immersion froide bénéfices complets et 10-20 minutes sauna répétés 2-3 fois. La fréquence hebdomadaire de 4-7 sessions sauna maximise les bénéfices cardiovasculaires et neuroprotecteurs robustes.

Les précautions essentielles incluent l'évaluation médicale préalable pour les populations vulnérables, la progression graduée sur plusieurs mois, l'hydratation adéquate continue et l'évitement absolu des combinaisons dangereuses comme l'alcool-sauna.

Car après tout, n'est-ce pas dans cette exposition volontaire à ces stress physiologiques temporaires et contrôlés : le froid intensifiant notre vigilance mentale et développant notre résilience émotionnelle, la chaleur libérant profondément nos tensions musculaires accumulées ; que nous découvrons véritablement notre capacité innée d'adaptation remarquable, forgeant ainsi une santé optimisée non pas malgré l'inconfort temporaire mais précisément à travers lui ?

Questions FAQ

Q1 : Quelle est la température idéale pour un cold plunge vraiment efficace et sûr ?

R1 : La température optimale se situe entre 10-15°C. À des températures inférieures à 14°C, deux minutes complètes d'immersion génèrent les bénéfices mentaux mesurables avec augmentations documentées de dopamine et noradrénaline. Quatre minutes produisent les bénéfices physiques complets incluant la réduction efficace de l'inflammation.

Q2 : Combien de fois par semaine dois-je réellement utiliser le sauna pour obtenir les bénéfices cardiovasculaires significatifs mesurables ?

R2 : Les données finlandaises révèlent une relation dose-réponse claire et documentée : quatre à sept sessions hebdomadaires réduisent la mortalité cardiovasculaire de 51% comparativement à une session hebdomadaire seule (Laukkanen et al., 2015).

Q3 : Puis-je combiner intelligemment le cold plunge et le sauna durant la même session ?

R3 : Oui, absolument. La thérapie par contraste alterne stratégiquement le sauna (3-4 minutes) et l'immersion froide (30-60 secondes), répétée 3-5 cycles complets. Cette alternance génère le pompage vasculaire amplifié facilitant la récupération accélérée.

Q4 : Quelles précautions essentielles dois-je absolument prendre avant de débuter la thermothérapie extrême ?

R4 : Consultez votre médecin traitant si vous avez les conditions cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension ou la grossesse documentée. Débutez progressivement (30-60 secondes froid, 5-10 minutes sauna), hydratez-vous abondamment et évitez l'alcool complètement.

Références

Laukkanen, T., et al. (2015). Association between sauna bathing and fatal cardiovascular and all-cause mortality events. JAMA Internal Medicine, 175(4), 542-548.

Henderson, K. N., et al. (2021). The cardiometabolic health benefits of sauna exposure in individuals with occupational stress. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(3), 1105.

Yutan, W., et al. (2022). Effect of cold and heat therapies on pain relief in patients experiencing delayed onset muscle soreness. Journal of Rehabilitation Medicine, 54, jrm00258.

Reeder, M., et al. (2023). Sauna bathing as complementary adjunct therapy in chronic disease management. Medical Research Archives, 11(6), 3965.

Laukkanen, J. A., et al. (2024). Multifaceted benefits of passive heat therapies in extending healthspan and improving longevity. Experimental Gerontology, 187, 112357.

Espeland, D., et al. (2022). Health effects of voluntary exposure to cold water in clinical populations. International Journal of Circumpolar Health, 81(1), 2111789.

Vrindten, K. L., et al. (2025). Thermal modalities including hot baths and cold plunges for injury prevention and athletic recovery. Current Sports Medicine Reports, 24(1), 8-14.